「意外性」を持たせることで相手の心にメッセージを刻みつける方法のハナシ。

まいど、いおりんでござい。

先日は、「伝えたいことをメッセージ化せずに情報を垂れ流しているだけだから伝わらないんだ」ということを書いた。

関連: 誰かに何かを伝えるためには、あなたが持っている情報や体験を「メッセージ化」しないといけない、ってハナシ。 | イオリン手記

メッセージ化には本当に色んな方法がある。色んな本でも紹介されているけれど、私はその中で「アイデアのちから」という本を推したい。他にもマーケティングや心理学に関する書籍でもメッセージ化のヒントは書かれているけれど、この「アイデアのちから」は、特にメッセージ化にスポットを当てている本だ。

さすが「心に焼き付くアイデア」をテーマにしてるだけあって、この本自体が心に焼き付きやすいアイデアで溢れている。途中で飽きない名著だ。

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース

日経BP社

売り上げランキング: 5,609

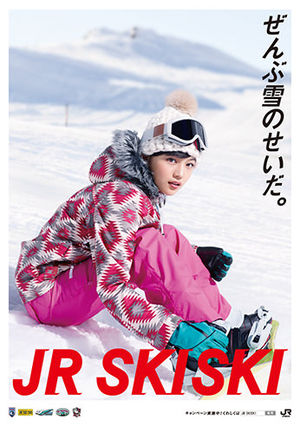

Amazon.co.jpで詳細を見る まぁ読むのはそこそこ時間のかかる本なので、この中に書かれているテクニックの一つ「意外性を持たせる」を私なりにかみ砕いて説明しようと思いマス。 〜〜〜〜 さて。他の動物と人間とを明確に隔てる能力とは何だろうか。「道具を使う」?いやいや、お猿さんやカラスだって道具を使う。「頭で考える」?いやいや、犬や猫も頭を使って障害を乗り越えるよね。じゃあ何だろう。 他の動物と違って人間だけが持つ特有の能力として、脳科学者たちは「先々を予測する」という能力を挙げる。人間だけが、多くの動物の中で人間だけが、頭の中で「未来」を展開して体験することができる。「5年後のあたしはどうなってるかしら」と考えられるのは人間だけだ。人間の発達した前頭葉だけが「予測」という機能を実現する。 例えば文章を読むときもそうだ。人間は文章を読むときにも、「次にどんな言葉がくるか」ということを予測しながら文章を読んでいる。「あなたのことが」という文章を読めば、次に来るのは「好きだ」「嫌いだ」「愛している」あたりだろうと脳みそ予測している。だからこそスラスラと文章が読める。そこで、その文章予測機械をぶっ壊すような表現をすれば、あなたの脳みそはドットコムする、じゃなくって混乱する。ほら。 今あなたの予測機械は「脳みそは」に続く言葉を瞬時に予測していた。それは「混乱する」かもしれないし、「驚く」「機能不全に陥る」等かもしれない。そこでいきなり「ドットコムする」という全く意味の分からない単語が来たせいで、予測機械は機能不全に陥る。「は?ドットコム?は?え?」って。そして瞬時に起きたことを理解しようと注意深くなる。 脳みその予測機械をちょっとぶっ叩いて「は?」と思わせれば、相手の意識につけ入る隙間が生じるわけだ。そこに素早く伝えたいメッセージをぶっ込むことで、メッセージが伝わる。たった今見せた例では闇雲に予測機械を叩いたけれども、あなたが伝えたいメッセージに沿って適切に予測機能をぶっ壊せば、メッセージを的確に伝えることができる。 〜〜〜〜 例えば文章において予測機能をぶっ壊す能力に長けているのは書籍のタイトルだと思う。例えば2015年のベストセラー(日販調べ)の中では、下記あたりが予測機能を的確にぶっ壊そうとしているんじゃないかな。 フランス人は10着しか服を持たない パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 1は「フランス」「パリ」という暮らしの質が高そうなワードをちりばめて目を引きつつ、私たちの「パリジェンヌたちはクローゼットに大量の服を持っているに違いない」という予測を見事にぶち壊してくる。私は実際、書店で何度もこれを手にしたよ(買ってないけど)。 2は分かりやすい。まず「103歳が書いた本」という時点で予測できないことなのに、「人生は一人でも面白い」という、これまた「絆」だの「友情」だのが大好きな私たちの予測機能を破壊してくる。2ヶ所の予測機能をぶち壊して強烈なイメージを与えてくる。 3の通称「ビリギャル」は映画化もされたほどの大作だ。これは表紙にある「バリバリ金髪のギャル女子高生」も手伝って、「こんなギャルが1年で偏差値40もあげて慶応大学になんて行けるわけあらへんやんけ!」とモノの見事に予測機能を大破させているよね。これに関してはその物語自体が既に予測に反する素晴らしいモノだったんだと思うんだけど。 ちなみに私は全部、買ってはいないです。ただ、この3つは書店でも目についたことを覚えている。 〜〜〜〜 他にも、優れたキャッチコピーというのは意外性を伴っていることが多いよね。 2013年-2014年の冬にスキー旅を推したいJRが出したキャッチコピーは「ぜんぶ雪のせいだ。」だ。この文だけでは「は?」と感じてしまう。そこでCMやポスターの見た目から瞬時に「なぜ雪のせいなのか」を自分自身で作り上げて「なるほど!」と感じる。 引用元: JR SKISKI

この「は?」からの「なるほど!」がとーっても重要。メッセージが伝わらなくて困っている多くの方々は、ただ「なるほど!」を提供するだけで終わっているんじゃないかな。人はただ「なるほど!」だけ提供しても、すぐに忘れ去ってしまう。「は?」→「なるほど!」というコンビネーションを食らわせることで、メッセージを刻みつけることができる。

「全部雪のせいだ」は、出会った当初は「は?」だったのに、一旦納得してからは「なるほど!」に変換されてしまう、意外性を使った秀逸なキャッチコピーだと思う。同時期、このキャッチコピーは色んなところで色んな人に引用されるほどだった。

〜〜〜〜

もちろん、ただ「意外性」だけに着目しちゃだめです。しっかりと伝えたいメッセージに沿った意外性を持たせないと意味がない。

先ほど書籍タイトルを例に出したけれども、日本の書籍タイトルの多くは内容と結びついていないことが多い。「フランス人は10着しか服を持たない」もタイトル単体としては優秀だけれど、本の中身ではそんなこと全く言っていない。タイトルがメッセージと合っていないんだよね。それじゃあ伝わらない(本は買ってもらえるかもしれないけど)。

意外性を持たせること自体は簡単だ。それは「脳みそはドットコム」で示した通り。ただし、あなたが伝えたいメッセージに即した意外性でないと、それはただのノイズでしかない。意外性は簡単で誰でもできそうだけど、それだけに気をつけなければいけない技術だと思う。

ばいびー☆

引用元: JR SKISKI

この「は?」からの「なるほど!」がとーっても重要。メッセージが伝わらなくて困っている多くの方々は、ただ「なるほど!」を提供するだけで終わっているんじゃないかな。人はただ「なるほど!」だけ提供しても、すぐに忘れ去ってしまう。「は?」→「なるほど!」というコンビネーションを食らわせることで、メッセージを刻みつけることができる。

「全部雪のせいだ」は、出会った当初は「は?」だったのに、一旦納得してからは「なるほど!」に変換されてしまう、意外性を使った秀逸なキャッチコピーだと思う。同時期、このキャッチコピーは色んなところで色んな人に引用されるほどだった。

〜〜〜〜

もちろん、ただ「意外性」だけに着目しちゃだめです。しっかりと伝えたいメッセージに沿った意外性を持たせないと意味がない。

先ほど書籍タイトルを例に出したけれども、日本の書籍タイトルの多くは内容と結びついていないことが多い。「フランス人は10着しか服を持たない」もタイトル単体としては優秀だけれど、本の中身ではそんなこと全く言っていない。タイトルがメッセージと合っていないんだよね。それじゃあ伝わらない(本は買ってもらえるかもしれないけど)。

意外性を持たせること自体は簡単だ。それは「脳みそはドットコム」で示した通り。ただし、あなたが伝えたいメッセージに即した意外性でないと、それはただのノイズでしかない。意外性は簡単で誰でもできそうだけど、それだけに気をつけなければいけない技術だと思う。

ばいびー☆

鎌倉は曇りでも映えますね。

鎌倉は曇りでも映えますね。

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース

日経BP社

売り上げランキング: 5,609

Amazon.co.jpで詳細を見る

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース 日経BP社

売り上げランキング: 5,609

Amazon.co.jpで詳細を見る まぁ読むのはそこそこ時間のかかる本なので、この中に書かれているテクニックの一つ「意外性を持たせる」を私なりにかみ砕いて説明しようと思いマス。 〜〜〜〜 さて。他の動物と人間とを明確に隔てる能力とは何だろうか。「道具を使う」?いやいや、お猿さんやカラスだって道具を使う。「頭で考える」?いやいや、犬や猫も頭を使って障害を乗り越えるよね。じゃあ何だろう。 他の動物と違って人間だけが持つ特有の能力として、脳科学者たちは「先々を予測する」という能力を挙げる。人間だけが、多くの動物の中で人間だけが、頭の中で「未来」を展開して体験することができる。「5年後のあたしはどうなってるかしら」と考えられるのは人間だけだ。人間の発達した前頭葉だけが「予測」という機能を実現する。 例えば文章を読むときもそうだ。人間は文章を読むときにも、「次にどんな言葉がくるか」ということを予測しながら文章を読んでいる。「あなたのことが」という文章を読めば、次に来るのは「好きだ」「嫌いだ」「愛している」あたりだろうと脳みそ予測している。だからこそスラスラと文章が読める。そこで、その文章予測機械をぶっ壊すような表現をすれば、あなたの脳みそはドットコムする、じゃなくって混乱する。ほら。 今あなたの予測機械は「脳みそは」に続く言葉を瞬時に予測していた。それは「混乱する」かもしれないし、「驚く」「機能不全に陥る」等かもしれない。そこでいきなり「ドットコムする」という全く意味の分からない単語が来たせいで、予測機械は機能不全に陥る。「は?ドットコム?は?え?」って。そして瞬時に起きたことを理解しようと注意深くなる。 脳みその予測機械をちょっとぶっ叩いて「は?」と思わせれば、相手の意識につけ入る隙間が生じるわけだ。そこに素早く伝えたいメッセージをぶっ込むことで、メッセージが伝わる。たった今見せた例では闇雲に予測機械を叩いたけれども、あなたが伝えたいメッセージに沿って適切に予測機能をぶっ壊せば、メッセージを的確に伝えることができる。 〜〜〜〜 例えば文章において予測機能をぶっ壊す能力に長けているのは書籍のタイトルだと思う。例えば2015年のベストセラー(日販調べ)の中では、下記あたりが予測機能を的確にぶっ壊そうとしているんじゃないかな。 フランス人は10着しか服を持たない パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 1は「フランス」「パリ」という暮らしの質が高そうなワードをちりばめて目を引きつつ、私たちの「パリジェンヌたちはクローゼットに大量の服を持っているに違いない」という予測を見事にぶち壊してくる。私は実際、書店で何度もこれを手にしたよ(買ってないけど)。 2は分かりやすい。まず「103歳が書いた本」という時点で予測できないことなのに、「人生は一人でも面白い」という、これまた「絆」だの「友情」だのが大好きな私たちの予測機能を破壊してくる。2ヶ所の予測機能をぶち壊して強烈なイメージを与えてくる。 3の通称「ビリギャル」は映画化もされたほどの大作だ。これは表紙にある「バリバリ金髪のギャル女子高生」も手伝って、「こんなギャルが1年で偏差値40もあげて慶応大学になんて行けるわけあらへんやんけ!」とモノの見事に予測機能を大破させているよね。これに関してはその物語自体が既に予測に反する素晴らしいモノだったんだと思うんだけど。 ちなみに私は全部、買ってはいないです。ただ、この3つは書店でも目についたことを覚えている。 〜〜〜〜 他にも、優れたキャッチコピーというのは意外性を伴っていることが多いよね。 2013年-2014年の冬にスキー旅を推したいJRが出したキャッチコピーは「ぜんぶ雪のせいだ。」だ。この文だけでは「は?」と感じてしまう。そこでCMやポスターの見た目から瞬時に「なぜ雪のせいなのか」を自分自身で作り上げて「なるほど!」と感じる。

引用元: JR SKISKI

この「は?」からの「なるほど!」がとーっても重要。メッセージが伝わらなくて困っている多くの方々は、ただ「なるほど!」を提供するだけで終わっているんじゃないかな。人はただ「なるほど!」だけ提供しても、すぐに忘れ去ってしまう。「は?」→「なるほど!」というコンビネーションを食らわせることで、メッセージを刻みつけることができる。

「全部雪のせいだ」は、出会った当初は「は?」だったのに、一旦納得してからは「なるほど!」に変換されてしまう、意外性を使った秀逸なキャッチコピーだと思う。同時期、このキャッチコピーは色んなところで色んな人に引用されるほどだった。

〜〜〜〜

もちろん、ただ「意外性」だけに着目しちゃだめです。しっかりと伝えたいメッセージに沿った意外性を持たせないと意味がない。

先ほど書籍タイトルを例に出したけれども、日本の書籍タイトルの多くは内容と結びついていないことが多い。「フランス人は10着しか服を持たない」もタイトル単体としては優秀だけれど、本の中身ではそんなこと全く言っていない。タイトルがメッセージと合っていないんだよね。それじゃあ伝わらない(本は買ってもらえるかもしれないけど)。

意外性を持たせること自体は簡単だ。それは「脳みそはドットコム」で示した通り。ただし、あなたが伝えたいメッセージに即した意外性でないと、それはただのノイズでしかない。意外性は簡単で誰でもできそうだけど、それだけに気をつけなければいけない技術だと思う。

ばいびー☆

引用元: JR SKISKI

この「は?」からの「なるほど!」がとーっても重要。メッセージが伝わらなくて困っている多くの方々は、ただ「なるほど!」を提供するだけで終わっているんじゃないかな。人はただ「なるほど!」だけ提供しても、すぐに忘れ去ってしまう。「は?」→「なるほど!」というコンビネーションを食らわせることで、メッセージを刻みつけることができる。

「全部雪のせいだ」は、出会った当初は「は?」だったのに、一旦納得してからは「なるほど!」に変換されてしまう、意外性を使った秀逸なキャッチコピーだと思う。同時期、このキャッチコピーは色んなところで色んな人に引用されるほどだった。

〜〜〜〜

もちろん、ただ「意外性」だけに着目しちゃだめです。しっかりと伝えたいメッセージに沿った意外性を持たせないと意味がない。

先ほど書籍タイトルを例に出したけれども、日本の書籍タイトルの多くは内容と結びついていないことが多い。「フランス人は10着しか服を持たない」もタイトル単体としては優秀だけれど、本の中身ではそんなこと全く言っていない。タイトルがメッセージと合っていないんだよね。それじゃあ伝わらない(本は買ってもらえるかもしれないけど)。

意外性を持たせること自体は簡単だ。それは「脳みそはドットコム」で示した通り。ただし、あなたが伝えたいメッセージに即した意外性でないと、それはただのノイズでしかない。意外性は簡単で誰でもできそうだけど、それだけに気をつけなければいけない技術だと思う。

ばいびー☆

鎌倉は曇りでも映えますね。

鎌倉は曇りでも映えますね。

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース

アイデアのちからposted with amazlet at 16.04.17チップ・ハース ダン・ハース 日経BP社

売り上げランキング: 5,609

Amazon.co.jpで詳細を見る